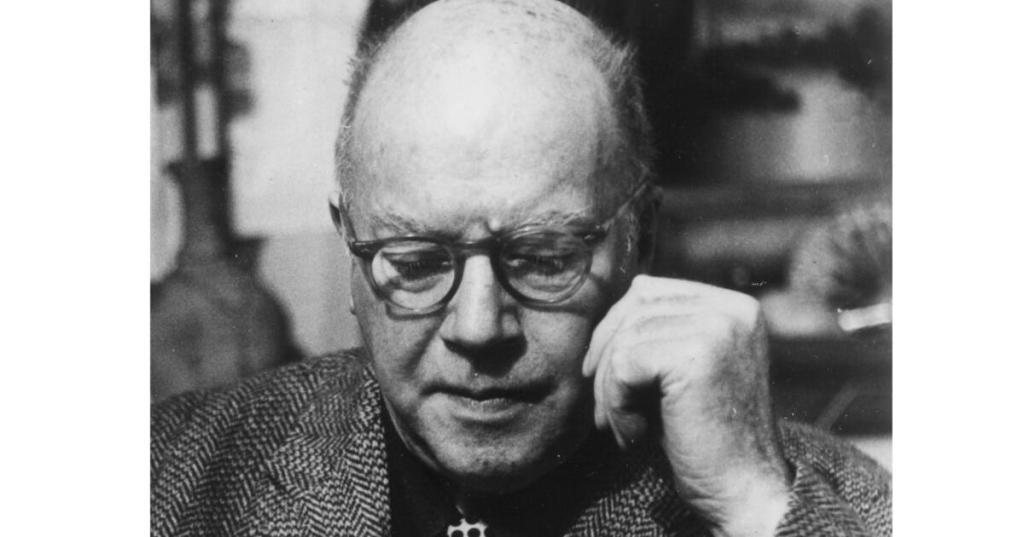

Traducción de un poema de Conrad Aiken publicado en The New Yorker en 1942. Hago comentarios adicionales al final del poema.

Conrad Aiken, modernista influido por Freud. Concedió importancia al sonido, a la musicalidad y al ritmo -la méwtrica, la escansión del verso- así como a la rima.

En esto se parece a T. S. Eliot, de quien fue compañero de estudios en Harvard. Su modernismo literario es más lírico que el de su compañero, mientras que su simbología es más intima y personal, menos histórica y cultural que la de Eliot.

En la iglesia está rezando el monaguillo;

en el bar los camioneros juegan mus;

atardece y el poeta en el altillo

toca que toca el Habeas Corpus Blues.

Prefiere las teclas negras a las blancas,

se teje una mortaja sencilla de armonías;

arde una casa enfrente; a esa luz viva

hila mejor sus tenues ironías.

Florecen las ventanas con mil caras,

pares de ojos, revuelo refulgente, ,

los motores retumban, por la escala

trepa un ángel, casco sobre la frente.

Con hacha dorada rompe la ventana,

repta entre el humo y se pierde para siempre;

el techo se hunde, la ciudad espantada,

las ventanas… las caras… ¡Ah!, gritan, ¡detente!

Dan la hora las campanas en las torres,

en el puerto una sirena aúlla su gemido,

al poeta le gusta; aros de bronce

y humo ascienden al cielo enfebrecido.

Cierran hidrantes, recogen la manguera;

ya no redoblan los motores sucios;

hallan al fin el cuerpo roto del bombero,

se apaga el fuego y llega el del seguro.

Y en la iglesia está rezando el monaguillo;

y en el bar los camioneros juegan mus;

y mientras tanto, el poeta en el altillo

sigue tocando el Habeas Corpus Blues.

In the cathedral the acolytes are praying;

in the tavern the teamsters are drinking booze;

in his attic at dusk the poet is playing,

the poet is playing the Habeas Corpus Blues.

The poet prefers the black keys to the white,

he weaves himself a shroud of simple harmonics;

across the street a house burns; in its light

he skeins more skilfully his bland ironics.

All down the block the windows bloom with faces,

the paired eyes glisten in the turning glare;

and the engines throb, and up the ladder races

an angel, with a helmet on his hair.

He breaks the window in with a golden axe,

crawls though the smoke, and disappears forever;

the roof slumps in, and the whole city shakes,

the faces at the windows say Ah! and Never!

And then the hour; and near and far are striking

the belfry clocks; and from the harbour mourn

the tugboat whistles, much to the poet’s liking,

smoke rings of bronze to the fevered heavens borne.

And the hydrants are turned off, the hose rewound;

no longer now are the dirty engines drumming;

the fireman’s broken body at last is found,

the fire is out, the insurance man is coming.

And in the cathedral the acolytes are praying,

and in the tavern the teamsters are drinking booze;

while, in his attic, the poet is still playing,

the poet is playing the Habeas Corpus Blues.

NOTAS ADICIONALES

Me topo, aquí en Dinamarca -los campos nevados detrás de los cristales-, con este hipnótico poema de Conrad Aiken. Su poesía, modernista, suele prestar atención a las rimas y al ritmo, a la métrica. La musicalidad poética es importante para Aiken y en este poema —ya nos lo avisa el título— más aún.

Lo voy leyendo sin poder evitar que por detrás vaya sonando en mi cabeza la voz de Muddy Waters, no quizás en The Hoochie Coochie Man (El fanfarrón irresistible), sino más bien en la espectacular Mannish Boy (Muchacho varonil).

El reto de la traducción me arrebata de inmediato, porque aquí, no traducir con rimas y con una disciplina métrica (no totalmente rígida, hay una cierta ductulidad en el poema) sería una traición imperdonable a la voluntad del poeta y a los derechos del lector.

Por eso, en esta traducción (véanla como work in progress), mantener rimas y ritmo han sido una premisa a la que se han supeditado otras cosas. Al no ser un genio, no he podido librarme de pagar las tasas de sujetarme a esos límites.

Algunas consideraciones “técnicas”:

Segundo verso, primer problemón:

No puedo mantener la rima booze/blues, y como blues hay que mantenerlo, dejo de lado las bebidas alcohólicas y hago que los camioneros jueguen al mus. Mus/blues. Me congratulo por mi ingenio, pero enseguida me maldigo, porque no es peccata minuta cambiar el trinqui por los naipes, pero llevar el mus a donde lo que se juega es póker es ya delictuoso. ¡Menuda transculturación! Pero si hacerlo me lacera, más me laceraría olvidarme de esa rima INAUGURAL y decir que los camioneros beben alcohol (o juegan al póker) y el poeta toca el blues. (“Los camioneros conducen el autobús” tampoco podía ser. ¡Un mínimo de dignidad y contención, señores!). Al final decido que el lector entenderá.

2º verso de la segunda estrofa. Dudo un ratito sobre shroud. Lo primero que se me viene a la cabeza es “sudario”, pero pronto tuerzo el gesto. Demasiado fino, demasiado high brow, demasiado bíblico (el sudario de Cristo), y no tardo en decantarme por “mortaja”. Más tosco, más popular, más recio. Sí, mortaja le sienta mejor a un poeta en un altillo, a camioneros en garitos, es más de barrios donde los vecinos se agolpan curiosos contra los cristales de las ventanas. Además, con mortaja funciona mejor, más fuerte, el contraste con simple harmonics (armónicos sencillos).

Por cierto, no respeté la elección de Aiken de usar harmonics para luego colar ironics. Podría haber traducido “armónicos” e “irónicos”, pero me pareció un forzamiento innecesario, pues crea una ambigüedad a la que el lector anglohablante no tiene que enfrentarse. A saber, mientras que irónicos es un adjetivo en español, pero en el verso funciona como sustantivo, en inglés no cabe la duda, pues el adjetivo es ironic y el sustantivo, irony. Es decir: el lector anglohablante sabe enseguida que ironics es un neologismo, usado con ánimo lúdico para rimarlo con harmonics, y no un adjetivo con un plural que no podría existir. Un lío. Y traducir “armonías” e “ironías” deshacía el lío sin mayor pérdida.

Las estrofas 4ª y 5ª, la del bombero/ángel que repta en la humareda y la del remolcador (tugboat) estentóreo han sido un verdadero dolor de cabeza. Ojalá no desaprueben con demasiada virulencia mis elecciones.

Yo sigo con la imagen del poeta/músico solipsista encerrado en su ático, ajeno al horror del incendio de enfrente, o, a lo sumo, usándolo con irónico y ausente distanciamiento para su propia inspiración.

Sí, sin duda, el modernismo de Aiken es más lírico, más emocional y menos cultural e histórico que el de su compañero de pupitre —en Harvard, ¡cuidao!— su coleguita T. S. Eliot.